معرفة

استعادة هنتنغتون في سياق مأزوم: صراع الحضارات أم صراع الخطابات؟

بينما ينقلب النظام الليبرالي الدولي على نفسه، يقدّم نيلز جيلمان سردية درامية تعيد الاعتبار لأطروحة «صراع الحضارات»، ليس كتكرار لما قاله هنتنغتون، بل كمحاولة لقراءة الصراع مجددًا.

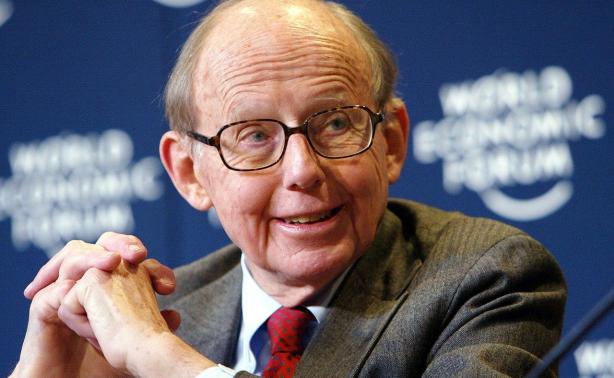

عالم السياسة الأمريكي صامويل هنتنغتون

عالم السياسة الأمريكي صامويل هنتنغتون

بينما ينقلب النظام الليبرالي الدولي على نفسه، يقدّم نيلز جيلمان سردية درامية تعيد الاعتبار لأطروحة «صراع الحضارات»، ليس كتكرار لما قاله هنتنغتون، بل كمحاولة لقراءة الصراع مجددًا في ضوء تصاعد النزعة الحضارية في خطابات القوى الصاعدة. يرى جيلمان أن العالم يعيش لحظة تحول كبرى، وأن منطق الانقسام الثقافي بات الإطار الأكثر واقعية لفهم العلاقات الدولية.

جيلمان لا يُدافع عن هنتنغتون بقدر ما يرى فيه نبيًا سيئ الطالع، صيغت نبوءته بلغة خشنة، وهو يراها توصيف واقعي لتحوّلات عالم يتجه نحو تعدد متوتر تحكمه الانقسامات الهوياتية، ويُدار بموازين القوة الحضارية لا التوافقات الليبرالية.

لكن، هل نحن فعلًا أمام نبوءة تتحقق، أم أمام أزمة في أدوات التفسير نفسها؟ هل استعادة هنتنغتون تعكس عودة جوهرية للحضارات كفاعلين، أم تعكس تسييسًا مكثفًا لخطاب حضاري مفرغ من مضمونه التعددي؟

يجادل هذا المقال بأن مقاربة جيلمان ليست إلا إعادة تدوير خطابية غير نقدية لأطروحة هنتنغتونية قديمة، ويبين أن على أن مركز النقاش حول الخطاب الحضاري ينبغي أن يتحول من سؤال «هل كان هنتنغتون محقًا؟» إلى سؤال «كيف يتم تسييس هذه الأطروحة لإنتاج خرائط شرعية جديدة؟»، عبر مقاربة نقدية تستعرض كيف تتحوّل مفاهيم مثل »الحضارة» من أدوات تحليلية إلى أدوات تصنيف سلطوي في عالم ما بعد–ليبرالي مأزوم.

يدعو هذا المقال إلى تحرير النقاش من الثنائية السائدة بين «انهيار القيم الليبرالية» و«عودة الحضارة»، إلى فهم أكثر تركيبًا للعالم الذي يتشكّل اليوم في ظل التصدّع الجيوسياسي، انطلاقًا من منظور تحليلي حضاري لا جوهراني، وتعددي من دون سذاجة، وناقد دون أن ينزلق إلى رومانسية خطابية.

عندما تؤطر الخطوط الحضارية رؤيتنا العالم

يرى جيلمان أن لحظة ما بعد الحرب الباردة أنتجت فراغًا في النموذج الليبرالي، ويعتبر أننا نشهد اليوم إعادة تموضع كبرى للعلاقات الدولية، يمكن مقارنتها بلحظات مفصلية مثل الحربين العالميتين وانهيار حائط برلين في هذا السياق، تعود مقولة «الخطوط الحضارية» لتشكّل مرجعية في تفسير التحالفات والانقسامات الراهنة.

بالرغم من أن جيلمان لا يُصوّر الحضارات كقوى ميتافيزيقية، لكنه يعيد تأهيل أطروحة هنتنغتون بوصفها النموذج الأكثر قدرة على تفسير اللحظة الجيوسياسية الراهنة. فبعد عقدين من محاولات تقييد العلاقات الدولية داخل نموذج ليبرالي كوني، تتقدّم الآن تصورات السيادة الحضارية والهويات الثقافية الكبرى، كآليات بديلة لتنظيم العالم.

في تحليل جيلمان، يمثّل عام 2014 نقطة انعطاف حاسمة. ففي هذا العام ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم باسم الهوية الروسية الحضارية، وصعد مودي في الهند مع خطاب هندوسي قومي، وبدأت الصين بوضوح بتبني رؤية الدولة الحضارية. في المقابل، كانت الليبرالية الغربية تفقد جاذبيتها عالميًا، ومعها تفقد المؤسسات متعددة الأطراف شرعيتها التأويلية.

جيلمان يقرأ هذه الأحداث لا كمجرد تحوّلات سياسية، بل كإعادة تشغيل (reactivation) لسردية حضارية كامنة، كانت قد تراجعت أمام الخطاب الليبرالي الكوني في التسعينيات. فالصراعات لم تعد تُحدَّد على أسس إيديولوجية كالتي سادت القرن العشرين، بل باتت تُصاغ وفق تصوّرات حضارية. ويشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة نفسها، بعودتها إلى النَفَس الشعبوي المحافظ مع ترامب، لم تعد تصدّر الليبرالية، بل صارت تعيد إنتاج الهوية الغربية كمرجعية حضارية متميزة، وتُطالب العالم بالاعتراف بها لا بتقليدها.

يرى جيلمان أن اللحظة الحالية تتّسم بخصائص ثلاث، المعاملاتية الصفرية: فالعالم لم يعد يسعى إلى قواعد مشتركة، بل إلى صفقات حضارية قصيرة المدى. السلطوية السيادية: تتقدّم الدول التي تُمثّل حضارات ذات طابع تمييزي ثقافي، وتتبنّى سياسات داخلية تعتمد على وحدة الهوية لا انفتاح التنوع. تفكك الإجماع: لم يعد هناك نموذج مرجعي كوني. كل قوة كبرى باتت تطالب بالاعتراف بها كما هي، لا وفق ما تُمليه المنظومة الليبرالية.

جيلمان يتبنّى هذه المفاهيم دون مساءلتها، ويتعامل مع عودة الحضارات بوصفها واقعًا موضوعيًا، بينما هي في جوهرها تصعيد رمزي توظّفه النخب السلطوية لإعادة تشكيل الشرعية، وتبرير مشاريع ثقافية–سياسية في سياق ما بعد–ليبرالي مأزوم.

لكن ما يبدو انتصارًا للهنتنغتونية في سردية جيلمان، يمكن فهمه بشكل مختلف، لا كمآلٍ حتمي، بل كنتيجة مزدوجة لفشلين متداخلين، الاول هو فشل الليبرالية في بناء نظام تعددي–كوني مستدام، قادر على دمج الفاعلين المختلفين دون فرض نموذج ثقافي مهيمن. والثاني فشل النقد الأكاديمي والمعرفي في تفكيك البُنى الصلبة التي صاغها هنتنغتون نفسه الجوهرانية الثقافية، الحدود الحضارية، والحتمية الصراعية.

في خلاصة جيلمان، لا تعود أطروحة هنتنغتون مجرّد تحذير أكاديمي، بل تُستعاد كأداة تفسيرية نافذة للعالم الجديد، حيث الحضارة ليست فقط إطارًا رمزيًا، بل مرجعًا للسيادة، ومصدرًا للشرعية، وحدًّا فاصلًا بين الداخل والخارج.

هنتنغتون: من أطروحة نظرية إلى بنية شرعية سلطوية

ولدت أطروحة هنتنغتون في لحظة فراغ إستراتيجي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما بدأت الولايات المتحدة تبحث عن نموذج تفسيري جديد لتنظيم العالم. بينما أعلن فوكوياما نهاية التاريخ بانتصار الليبرالية، قدّم هنتنغتون رؤية نقيضة مفادها أن نهاية الإيديولوجيا لا تعني نهاية الصراع، بل تكشف عن خطوط حضارية دفينة كانت مغطاة بالانقسام السياسي. اراد هنتنغتون تقديم تموذج ارشادي جديد للنظر الى السياسة العالمية بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي.

جوهر أطروحة هنتنغتون يقوم على تصور الحضارات ككيانات متماسكة، متجانسة ثقافيًا، قابلة للتصادم بحكم اختلافاتها الجوهرية. تصبح خطوط الصراع هنا غير إيديولوجية أو اقتصادية، بل خطوط تماس حضارية يتوقع أن تندلع على حدودها النزاعات المقبلة. في هذا النموذج، تتحوّل الحضارة إلى كيان واقعي، يشبه الدولة، ينبثق منه اللاعبون السياسيون والثقافيون، ويتكلم باسمهم.

يموضع هنتنغتون صدام الحضارات في نظام دولي فوضوي، مستحضرًا التقليد الواقعي الذي يمارس تأثيرًا بالغ القوة في صيغته. فهو يجادل قائلًا إن الايمان بوجود حضارة كونية حديثة واحدة تصور خاطئ موصوم بالضلال والغطرسة والزيف والخطر. أطروحة هنتنغتون الحضارية مستندة حصريًا إلى انتعاش العواطف الدينية ورافضة لتأثير أي قيم علمانية عامة.

تكمن الإشكالية المفاهيمية الأساسية في اعتماد هنتنغتون على بنية تحليلية جوهرانية، تفترض أن الانتماء الحضاري يحدد سلوك الدول وخياراتها وتحالفاتها. وأن إمكانيات التفاهم أو التعايش بين الحضارات تبقى محدودة بطبيعتها. ومتناسيًا تاريخ طويل من التفاعل الحضاري، ومتجاهلًا التعدديات داخل كل حضارة. هنتنغتون اختار أن لا يفحص إمكانيات التعلم والتبادل والتداخل الثقافي التي شكّلت عبر التاريخ أساسًا لتطوّر المجتمعات.

إشكالية أخرى تكمن في قابلية الاطروحة العالية للتوظيف السياسي وفي سهولة تحويلها إلى خطاب تعبوي. منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، استُخدمت لتبرير سياسات أمنية متشددة، وخطابات قومية ثقافية بوصفها دفاعًا حضاريًا. واللافت أن هذا المنطق لم يقتصر على الغرب، بل تبنّته قوى غير غربية مثل روسيا والهند والصين لتبرير مشاريع الإقصاء والسلطوية، وإضفاء عليها شرعية ثقافية زائفة.

خطورة هذا الطرح تتضاعف حين يُعاد إحياءه دون مساءلة معرفية أو تفكيك نقدي، كما يفعل نيلز جيلمان. ففي قراءته للعالم الراهن، فهو يُعيد ترويج البنية الجوهرانية نفسها، لكن بلغة تحليلية جديدة، يضفي على منطق الهوية–الصراع طابعًا طبيعيًا وتاريخيًا، بدل أن يسائله كمفهوم سياسي حديث وطارئ.

ما وراء التصادم: الحضارة بوصفها ممارسة لا كينونة

في مواجهة التصور الهنتنغتوني، تقترح مقاربات بديلة تحليل الحضارة لا ككتلة ثقافية صلبة، بل كنمط تفاعلي يتشكّل من خلال الممارسة والسياق التاريخي.

يقدّم بيتر كاتزنشتاين منظورًا مغايرًا ينزع الطابع الجوهراني عن مفهوم الحضارة، ويعيد تعريفه بوصفه نمط ممارسة اجتماعية لا يُختزل في هوية ثابتة أو فاعل جيوسياسي مغلق. ففي مقابل خرائط جيلمان لكتل ثقافية متجانسة تستعد للتصادم، ينظر كاتزنشتاين إلى الحضارات بوصفها سياقات حيّة، ديناميكية، تتفاعل وتتداخل، لا كيانات مكتفية بذاتها.

ينبّه كاتزنشتاين إلى خطأ آخر جوهري في التصور الثنائي–الحضاري للعالم، أنه يُسقط التعدد الداخلي لكل حضارة، ويصوّرها كوحدة نقيّة متجانسة. فالحضارة الإسلامية ليست وحدة متراصّة، بل مجال تنازُع بين تيارات متعددة. وكذلك الحضارة الغربية التي تُقدَّم عادة كمثال للانسجام الليبرالي، تخفي في داخلها صراعات دائمة بين المسيحية والعلمانية، بين القومية والعالمية، وبين قيم السوق والعدالة الاجتماعية. بهذا التفكيك، يُسقِط كاتزنشتاين صلاحية أي تحليل ثنائي من قبيل «الغرب مقابل الإسلام» «الصين مقابل أمريكا» داعيًا إلى فهم الحضارات كمجالات حية تعيش توترات داخلية دائمة.

لا يرفض كاتزنشتاين فكرة الحضارة كمفهوم سياسي فاعل، لكنه يُفكك استخدامها المغلق في أطروحات مثل جيلمان، التي تُعيد تأهيل التصورات الجوهرانية بصيغة أكثر حداثة.

يُضفي روبرت كوكس على هذا التفكيك بعدًا تاريخيًا، مؤكدًا أن الحضارات هي نتاج عمليات اجتماعية نشأت من التفاعل عبر الحدود، لا من الانفصال داخلها. من هذا المنظور، فإن عودة الحضارات التي يتحدث عنها جيلمان ليست استعادة لجوهر غائب، بل توظيف رمزي لهويات متخيّلة تُستخدم في صراعات الشرعية والمعنى. فالحضارة، كما يراها كوكس، لا تُفسَّر بما تقوله عن نفسها، بل بما تُنجزه كأداة في الفعل السياسي.

هذا البعد الأدائي يجد صداه في النموذج التحليلي الذي قدّمه غريغوريو بيتّيزا وفابيو بيتيتو، حين فرّقا بين ثلاث مقاربات لفهم دور الحضارة في العلاقات الدولية (كما عند هنتنغتون وجيلمان)، النقدية (تفكيك البنى)، والسوسيولوجية (تحليل الخطاب بوصفه أداءً شرعيًا). جيلمان، وإن كان ناقدًا للنموذج الليبرالي، يقع في فخ المقاربة الجوهرانية ذاتها التي روّج لها هنتنغتون، عبر تصوير الحضارات كذوات مستقلة تعود لتأخذ مكانها في النظام العالمي.

يركز جون هوبسون على الجذر الأورومركزي الكامن في خطاب صراع الحضارات، الذي يفرض تثبيت موقع الغرب كمركز منتِج للحداثة في مقابل آخر حضاري يُقدَّم تارة كتهديد، وتارة كمجال مقاومة. هوبسون لا يكتفي بتفكيك هذا النموذج، بل يعيد كتابة التاريخ من منظور الحوار الحضاري، حيث الحضارات شبكات تداخل مستمرة. وبالتالي، فإن تحليلات جيلمان تعيد إنتاج النسق نفسه الذي يفترض تفوّقًا ضمنيًا للغرب بوصفه نقطة البداية.

المشترك بين هذه المقاربات هو تفكيك العودة الحضارية باعتبارها ليست ظاهرة موضوعية، بل خطابًا أيديولوجيًا يُنتج لتبرير تحوّلات السلطة في عالم يفتقد لمرجعية مستقرة. فما يعرضه بوتين أو شي جين بينغ أو مودي ليس حضارات بمفهومها الأنثروبولوجي، بل نشهد بناء خطابات سياسية لتوسيع الهامش الاستراتيجي. وما يغفله جيلمان هو أن هذه الخطابات ليست تحوّل ثقافي عميق بل أقنعة خطابية لإخفاء أزمة شرعية عالمية، ولتبرير تحالفات هشّة وصراعات مؤدلجة في غياب نموذج سياسي مقنع. جيلمان، في هذا السياق، لا يقدّم تفسيرًا بل يُعيد إنتاج بنية فرز ثقافي خطيرة، تلبّس الصراعات الجيوسياسية لبوسًا حضاريًا.

الخيال السياسي المسدود: حين تُستدعى الحضارة كأفق جاهز

في لحظة تتقاطع فيها هشاشة الليبرالية مع صعود هويات مأزومة، يصبح الانجذاب إلى أطروحات جاهزة أمرًا مغرياً. هكذا يُستعاد هنتنغتون لا كمحلل بل كنبي حضاري، وتُستدعى مفاهيمه لتفسير عالم لم يعُد قابلًا للتفسير بخطاب العقلانية الليبرالية.

لكن ما تكشفه قراءة نيلز جيلمان ليس تحولًا بنيويًا بقدر ما هو انسداد في الخيال السياسي، وعجز عن تخيّل أنماط بديلة تتجاوز منطق الفرز الحضاري.

جيلمان لا يقدّم مساءلة جذرية للنظام الليبرالي، بل يُعيد تثبيت أطروحة هنتنغتون كإطار تفسيري حتمي. وفي عالم تتآكل فيه شرعيات ما بعد الحرب الباردة، يُعاد توظيف الاختلاف الثقافي كأداة لإعادة إنتاج الهيمنة، لا لفهم التعدد.

المفارقة أن جيلمان يستبدل النموذج الليبرالي بأخر جوهراني موازٍ، يمنح شرعية لخطابات القوى الصاعدة، لكنه لا يقل اختزالية أو خطورة.

تحرير النقاش لا يمرّ عبر إنكار التحولات الجارية، بل عبر مساءلة الطريقة التي تُصاغ بها هذه التحولات، ومن يصوغها، ولمصلحة من.

فالخطر الحقيقي لا يكمن في احتمال تصادم الحضارات، بل في تصميم النظام الدولي على افتراض هذا التصادم مسبقًا، ثم تقديمه كقدر سياسي لا مفر منه.